暑假实践||中国语言文化学院暑假社会实践活动剪影【贰】

暑日访红迹

躬身传匠艺

七月流火,暑气蒸腾。中国语言文化学院的两支暑期实践团队戏韵中文实践团和温州木活字实践团分别前往诸暨革命烈士馆与瑞安木活字印刷基地:在红色遗迹里聆听家国往事,于传统匠艺间触摸文化根脉。载着赤子情怀与匠心传承的暑期实践,正随蝉鸣骄阳,徐徐铺展。

赴红色之约,传爱国精神

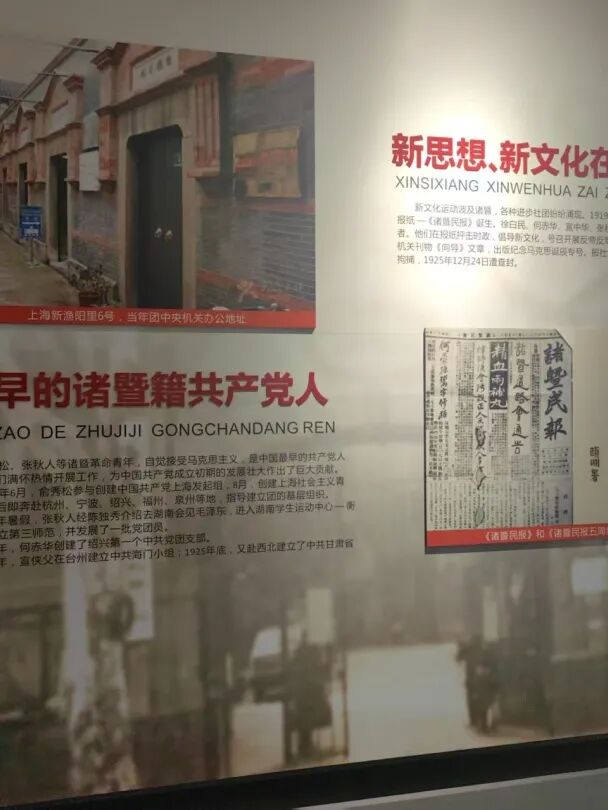

近日,由郑一玮、朱简儿等所组成的戏韵中文实践团奔赴诸暨市革命烈士公园,以一场 “触摸历史温度,传承爱国情怀” 的活动,开启了与红色岁月的深情对话。

展藏岁月

初入烈士馆,实践团队便被庄严肃穆的氛围包裹。在讲解员的引领下,他们走进了馆内的历史陈列区,大量珍贵的历史文物、图片与文献资料展现在面前。每一件展品都像一位历尽沧桑的见证者,诉说着革命先烈的英勇事迹。从早期农民运动的星火,到抗日战争的烽火、解放战争的硝烟,再到新中国成立后建设的热潮,无数诸暨儿女为民族独立与人民解放,甘愿抛头颅、洒热血的身影,在眼前愈发清晰。

座谈明心

他们还参与了烈士馆组织的专题讲座与座谈会。讲座中,专家们娓娓道来诸暨地区的革命历程与烈士们的英雄壮举;座谈会上,参观者们围坐交流,分享学习心得与感悟。在互相的聆听与倾诉中,大家对爱国主义精神内涵的把握愈发清晰,也让他们渐渐懂得,如何将这份赤诚融入日常的学习与生活里。

延续精神

实践后期,他们还策划了一系列宣传活动:将实践中的所见所闻凝练成精美的照片与视频,生动再现革命先烈的事迹;又以细腻笔触撰写文字报告,详尽记录在烈士馆的感悟与思考。他们盼着借这份宣传的力量,让更多人知晓并铭记这段历史,让红色精神在代代相传中生生不息。

追寻历史遗址,不只是对过往事件的清晰了解,更是对红色文化精神的深刻浸润。他们深知,对英烈最好的告慰,便是传承其崇高气节与慷慨风骨,并将这份精神熔铸为青年奋进的不竭动力。

寻活字遗韵,承千年匠心

为响应国家保护与传承非物质文化遗产的号召,温州木活字实践团队的李佳栩、杨可馨、章家畅、黄雅欣、谢心远一行,走进浙江省瑞安市平阳坑镇东源村,将目光投向国家级非遗——木活字印刷技术,开启了一场独具韵味的实践活动。

01

专访传承人

实践团的第一站,就直奔“王法万工作室”。在这里,他们见到了木活字印刷技术第二十四代传承人王法万先生。王先生讲述了学艺与坚守的经历,并坦言了木活字在如今社会的困境。但令他们欣喜的是,老先生运用了一些“求变”手段:抖音邀达人推广、开淘宝店、做百家姓印章等文创,让老手艺悄悄变潮,逐渐融入了新生活。

02

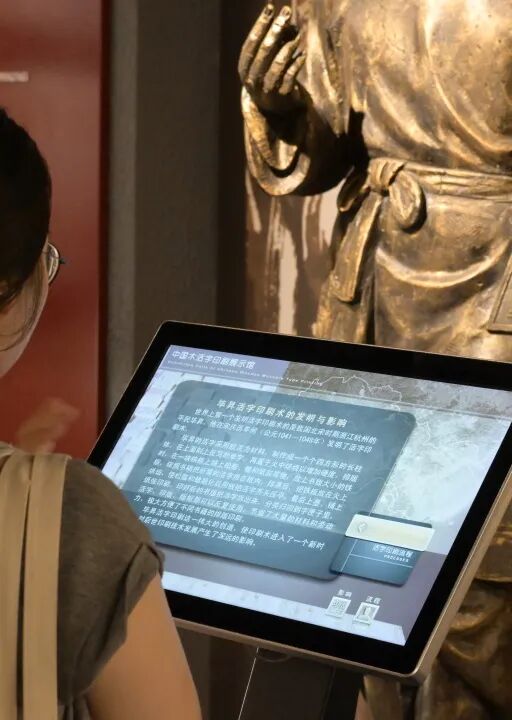

驻足展示馆

辞别王先生,团队一行来到“木活字印刷展示馆”,在这里系统梳理了中国印刷史脉络,更读懂了瑞安木活字在印刷界的独特分量与技艺特质。馆内,八百年匠人谱系图静静铺展,是时光淬炼的坚守;详实图文还原着从选材、刻字到印刷的全流程,藏着千年技艺的密码;泛黄的近代报章资料,默默诉说着这门手艺在时代洪流中“坚韧屹立”的过往。

03

体验活字趣

最后,团队成员亲手体验了木活字印刷的乐趣。指尖轻触字模,历史的厚重感油然而生。在专业老师的细致指导下,他们一步步走完核心流程:舀墨、匀蜡、刷墨,动作间藏着古法的精妙;铺纸、轻压、揭起,当清晰的图案在纸上绽放,心底涌上的是对匠人心血与千年传承的深深钦佩。

细雨浸润的东源村,作物在雨露滋养下焕发着蓬勃生机,恰如历经八百年风雨洗礼的木活字印刷术。唯有坚守初心,亦求新变,找准方向步履不停,这不肯褪色的木活字,才终会在时代浪潮里,寻得属于自己的崭新坐标。

以青春脚步丈量文化厚度,用实践行动续写传承新篇,让历史的回响与非遗的脉动,在夏日实践中交织成动人的传承乐章 。

图文来源:实践报告

审核老师:钱欣怡

执行编辑:俞可一

责任编辑:融媒体中心