暑假实践||2025中国语言文化学院“汉泰和韵”实习实践团赴泰支教纪实(十一)

编者按:泰国海外实践教学项目是中国语言文化学院落实汉语+、国际化战略,培养高素质、复合型、应用性人才的重要举措。2019年以来,学院已选拔三批优秀学生,组成“汉泰和韵”海外教学实践团队,赴泰国尖竹汶府、暖武里府、素攀府的大中小学开展为期三个月的汉语教学与中华文化传播。2025年团队的19名成员已经在各自的教学点开展工作,也开始了他们在异国他乡的跨文化之旅。本期为系列随笔的第十一篇,请团队成员介绍各自在泰国的工作、生活、文化体验,以展现越秀中文学子开展汉语教学、传播中华文化的使命担当与青春风采。

汉语传情

文化筑桥

——浙江越秀外国语学院“汉泰和韵”团队赴泰教学实习纪实

作者:陈步帆、李杨阳、成子临

学校:浙江越秀外国语学院

专业:汉语国际教育

班级:汉语国际教育2203班

在世界交流日益紧密的今天,汉语的声音正越传越远。随着国际中文教育不断深入,越来越多的海外学子渴望走进汉语的世界。为回应这一趋势,浙江越秀外国语学院中国语言文化学院精心组建“汉泰和韵”赴泰教学实习团队,一批怀揣热忱与理想的学子踏上了泰国的土地。

他们来到泰国暖武里府春芭昙学校(Chumpathum School),涵盖幼儿园、小学、初中和高中多个学段。校园布局开阔,绿树成荫,操场上孩子们的笑声此起彼伏。校舍虽不算豪华,却处处整洁明亮;图书馆、计算机教室、多媒体教室等教学设施一应俱全。学校的氛围温暖而开放,师生关系亲近,孩子们常常在课间主动上前,与老师打招呼,送上天真烂漫的微笑。

春芭昙学校十分重视语言教育。近年来,随着中泰交流不断深化,校方主动开设中文课程,并邀请来自中国的汉语教师志愿者和实习生加入。校长在交流中坦言:“我们希望孩子们不仅能学好中文,还能通过语言学习,打开通往中国及更广阔世界的窗口。”因此,这里不仅为越秀学子的实习提供了宝贵的平台,更是成为了国际中文教育的前沿阵地。

在两个月的时光里,他们走进课堂,用生动的语言和真挚的笑容点亮了学生的学习热情;他们走进社区,在文化交流与日常互动中播撒友谊的种子。这是一段专业素养的淬炼之旅,更是一场跨越山海的心灵对话。实践的历程让他们学会了如何将书本知识转化为鲜活的教学体验,也让他们在挑战与磨砺中不断成长。于每一位成员而言,这段旅程是青春的印记,更是一份跨文化交流的责任与使命。

一、教学革新:

在多样化课堂中探索中文之旅

在春芭昙学校的实习过程中,越秀学子们不仅走进了小学课堂,还尝试了幼儿园阶段的启蒙教学。

在幼儿园,面对三到五岁的孩子,课堂更像是一场游戏与歌声的盛会。孩子们活泼好动、注意力有限,实习教师们便将中文学习融入律动和互动中。“你好”“谢谢”“再见”等简单词汇,通过手势、动作和儿歌的形式传递给孩子们。课堂上,孩子们一边跟着老师挥手,一边大声喊出“你好”,稚嫩的声音和爽朗的笑声交织在一起,让整个教室都洋溢着欢乐。

老师们还结合图片和玩具设计了小游戏:当一张印有水果或文具的卡片被举起时,孩子们要迅速喊出中文词语;当玩具“苹果”传到手中时,他们便兴奋地喊“苹果”。虽然发音略显笨拙,但孩子们的热情与专注,展现了语言启蒙的无限可能。

与小学阶段的系统课堂不同,幼儿园的教学重在营造氛围和兴趣。实习教师们在一次次笑声与互动中感受到:启蒙的意义不在于学会多少,而在于让孩子们对中文产生亲近感和好奇心。

在小学课堂上,面对泰国学生活泼好动、层次不一的学习特质,实习团队摒弃了单一的灌输式教学,量身打造了多元化的课堂方案。他们将汉语知识巧妙融入趣味游戏与经典儿歌中。课堂上,老师带着学生玩起了“词语连连看”:当老师说出“苹果”、“芒果”,孩子们争先恐后接上相应的泰文,一连串词汇像珠子一样串了起来,教室里充满了笑声和掌声。儿歌教学同样受到欢迎,一首简单的中文歌配合动作,孩子们边唱边跳,不仅练习了声调,还增强了记忆。语言学习因此变得生动有趣,极大地激发了学生的学习热情。

同时,教师们还结合泰国本土文化背景设计教学内容,将中国与泰国的节日进行联系。课堂上,当老师讲到春节时贴春联、吃饺子,学生们立刻联想到泰国节日中回家探望长辈的习俗,并热情地用中文说出“妈妈”“家人”。这种跨文化的联系让孩子们更容易理解汉语语境,也让他们在比较中发现两国文化的共性与差异。

在互动的氛围中,汉语课堂不仅是语言学习的场所,更成为中泰文化交流的小窗口。孩子们在轻松愉快的氛围中开口说中文,而实习教师们也在学生真挚的回应中感受到教育的意义与价值。

团队还充分运用现代教育技术为课堂赋能:通过多媒体课件展示中国的自然风光与人文景观,用互动软件开展实时问答,让学生在轻松氛围中积极参与,课堂因而更活跃,知识传递也更加高效。经过两个月的系统教学,学生们的汉语水平有了显著提升——多数零基础的孩子已经能够熟练完成日常交流,不少学生更是主动向老师询问中国的传统文化故事,对汉语学习展现出越来越浓厚的兴趣。

二、文化交融:

双向互动,共筑友谊

初到泰国,团队成员便积极融入当地生活,深入感受泰国文化的独特魅力。

为丰富学生生活、培养动手与协作能力,同时传递跨文化理念,学校开展“快乐鸡”主题活动,融合传统咸蛋制作与文化体验环节,趣味与教育意义兼具。各班孩子全力筹备咸蛋制作,从挑蛋、调香料到浸泡,全程亲力亲为,沉浸式体验传统食品制作。用本地斑斓汁浸泡咸蛋,赋予其独特色泽与香气。老师一边指导制作细节,一边提及赴泰团队的交流经历:“中国老师在泰国分享春节、饮食文化,我们也能通过创新食材,让传统美食焕新。”

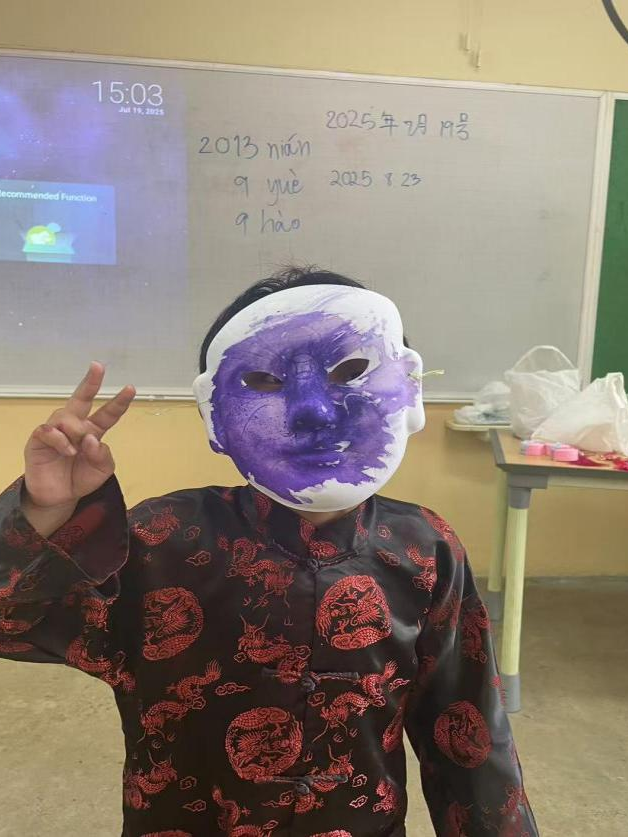

为进一步深化文化交流,除了常规课堂,实习团队还积极参与了春芭昙学校的周末中文兴趣班。这里不受年级限制,学生们自愿报名,课堂氛围更加自由,活动更富文化气息。在京剧文化体验活动中,以“讲解+实践”的形式让学生沉浸式感受传统艺术魅力。活动伊始,老师围绕京剧展开讲解:先介绍“生旦净丑”四大行当的角色特征,再重点解读脸谱色彩的象征意义,同时展示经典脸谱实物,结合简短京剧片段赏析,帮助学生直观理解京剧艺术的独特韵味。进入脸谱制作环节,学生们在老师指导下动笔创作:有的参照经典角色调色勾勒,力求还原传统纹样;有的发挥创意,在脸谱边缘添加祥云、花纹等元素。过程中,老师不时纠正线条走向、指导色彩搭配,孩子们专注投入,一张张鲜活的脸谱逐渐成型,满是对京剧艺术的喜爱。

脸谱制作

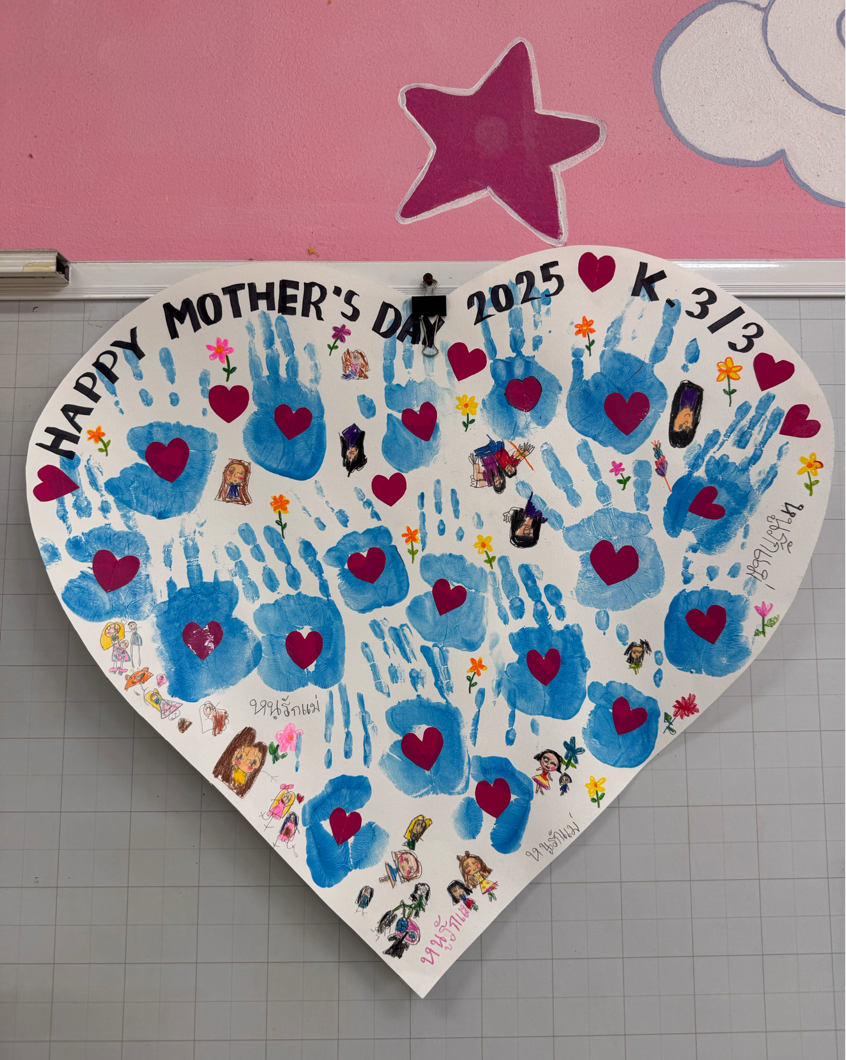

在母亲节贺卡活动中,学生们在老师的指导下,用彩纸和彩笔制作贺卡,写下“妈妈,我爱你”“谢谢您”等中文祝福。一名学生在课堂上大声朗读自己的贺卡:“妈妈,您辛苦了!”全班响起热烈掌声,场面温馨感人。许多孩子将贺卡带回家送给母亲。

这些活动不仅让学生们体验了中国艺术与节日习俗,也让他们在表达真情时灵活使用了中文。汉语不再只是课本上的知识,而是成为他们生活和情感的一部分。

这种双向的文化交流,打破了语言与地域的隔阂,让汉语教学超越了知识传授的范畴,成为连接中泰师生心灵的纽带。

三、青春相遇:

文化交融的双向奔赴

两个月的实习时光,让汉语不仅走进了学生的课堂,也走进了他们的生活与心灵。泰国孩子们通过游戏学会了用汉语问候,通过贺卡学会了用汉语表达感恩,通过脸谱学会了理解多元文化。与此同时,越秀学子们也在与泰国师生的交流中,深刻理解了包容和欣赏的重要性。

语言沟通的障碍、教学资源的紧缺,曾一次次为团队带来考验。然而,队员们始终以积极的心态面对挑战——他们主动学习基础泰语、亲手制作教具、灵活调整教学方法,在每一次实践中寻找突破。从初次站上讲台时的紧张生涩,到逐渐能够从容设计课堂、机智应对突发情况,每一位成员都实现了从“教学新手”到“胜任教师”的华丽转身。

正如队员所言:“在泰国的每一天,都是双向学习与共同成长的过程。我们带去了汉语知识,也带回了学生们的笑容和真挚的情谊。”

语言是沟通的桥梁,文化是理解的纽带。通过一次次课堂实践和文化体验活动,汉语不再只是书本上的知识,而是成为连接心灵的载体。此次赴泰实习,既为春芭昙学校的学生播下了中文的种子,也让实习教师们体会到国际中文教育的责任与意义。

未来,更多的“文化使者”将继续奔赴海外课堂,把汉语之声传得更远,传播中华文化,铸就中泰友谊。

图文来源:陈步帆、李杨阳、成子临

审核老师:钱欣怡